Par Nadia Haddaoui – blogs.mediapart.fr – 11 janv. 2018

Par Nadia Haddaoui – blogs.mediapart.fr – 11 janv. 2018

On se le demande, pourquoi «Couscous : les graines de la dignité» a-t-il été boudé par le jury des dernières Journées Cinématographiques de Carthage ? Pourtant, le retour du documentaire dans la compétition était une belle occasion pour distinguer ce film essentiel qui permet de relire le récit de la «Révolution» et ses icônes à la lumière de la condition paysanne.

Pensez-donc, il y a six ans*, «Couscous : les graines de la dignité» n’aurait jamais pu être projeté en Tunisie. Idem pour le documentaire de Nada Mezni Hefaiedh, «Au-delà de l’ombre», ce beau plaidoyer en faveur de la communauté LGBT, qui a été, en revanche, gratifié avec un Tanit de Bronze. Une récompense, dira le président du jury Thierry Michel, qui «honore l’audace du propos, libre, impertinent et à l’esthétique provocatrice». Il faut convenir avec le réalisateur belge que «le festival a eu le courage de programmer cette œuvre résolument engagée dans la lutte pour des libertés individuelles au sein de la société musulmane». Mais au-delà du courage, c’est le retour de ce festival militant à sa vocation originale qui a donné une visibilité à un film comme «Couscous : les graines de la dignité», produit en marge du circuit industriel. C’est dire que la «révolution des mentalités», louée par le président du jury, passe aussi par un cinéma du réel qui «donne au public la conscience de sa propre existence», comme le disait, il y a plus de trente ans, Glauber Rocha dans un texte-manifeste intitulé «Esthétique de la faim».

Pour une esthétique de la faim

Dans ce manifeste, le cinéaste brésilien décrit ainsi la faim comme le «nerf de sa propre société», en l’opposant au «digestif» caractéristique des «films de gens riches, dans de jolies maisons, circulant dans des automobiles de luxe ; des films joyeux, drôles, rapides, dépourvus de messages, ayant des objectifs purement industriels». Face au cinéma mondial, «notre originalité est notre faim et notre plus grande misère vient de ce que cette faim, étant ressentie, n’est pas comprise», ajoute Rocha. Précisément, «Couscous : les graines de la dignité» est un film sur la faim dont «le destinataire se trouve du côté de ceux qui luttent» parce que la souveraineté alimentaire n’est pas un luxe, mais une question de survie. Et c’est, sans doute, en quoi il dérange parce qu’il restitue les dimensions occultées du débat sur les inégalités sociales et l’insécurité alimentaire engendrée par des modèles de développement que dictent les bailleurs internationaux. Sachant que ces orientations profitent, encore et toujours, à l’agrobusiness.

Aussi, sous l’apparat de l’ingrédient de carte postale, le plat de couscous devient une mine d’informations sur le dévoiement des plans d’ajustement structurel. On le voit dans le film, où des petits agriculteurs, comme Youssef à Zaghouan, Fethi à Msaken et Lassad à la Manouba, racontent comment les champs ont été ruinés par des semences améliorées non-reproductibles qui sont venues remplacer les anciennes variétés locales de blé, tels que le chili, mahmoudi, biskri, jneh khottifa, swabaa aljia, bidi et chetla, alors que celles-ci résistent mieux aux microclimats tunisiens. Derrière la promesse d’un meilleur rendement, ces nouvelles semences importées par l’État obligent les agriculteurs à racheter chaque année leurs graines et à utiliser des engrais et des pesticides, également importés, ainsi que de grandes quantités d’eau. Or, l’accès à l’eau est l’autre grand problème des habitants des régions déshéritées.

Une enquête, réalisée sur le sujet par Nawaat, montre que l’usage des semences améliorées, distribuées depuis les années 60 aux agriculteurs tunisiens, dans le cadre du Programme d’Aide Alimentaire Mondiale (PAM), n’a cessé d’augmenter. Il était de 35% en 1975, de 58% en 1994 et de 75% en 2004. Résultat : la Tunisie, qui était «pratiquement autosuffisante en céréales jusqu’au début du 20° siècle, importe aujourd’hui plus de la moitié de ses besoins alimentaires». En 2014, les variétés végétales inscrites au catalogue officiel étaient pour la grande majorité hybrides et provenaient de géants de l’agroalimentaire, tels que Monsanto (27% du marché mondial), Synganta (9%), le groupe Limagrain (5%), ou encore l’entreprise japonaise Sakata (1,5%).

Incapables de concurrencer les entreprises privées, les paysans sont abandonnés à leur sort car qualifiés de «fardeau» pour le développement. Ce qui ne les empêche pas de résister parce que leur survie en dépend. Les uns le font en remettant dans le circuit agricole des graines locales, précieusement gardées ; ce qui a permis d’alimenter le programme de sauvegarde des anciennes variétés, mis en place, depuis 2015, par la Banque nationale de Gènes. D’autres, plus téméraires, contournent l’absurde monopole foncier de l’État en récupérant des terres agricoles, comme ce fut le cas de l’oasis de Jemna dans le sud tunisien.

Comme Mohamed Bouazizi, «les subalternes ont parlé» !

Plus encore, «Couscous : les graines de la dignité» démontre, à travers les conditions politiques, sociales, économiques et écologiques de production des céréales, que la question alimentaire est au cœur de la revendication de la dignité portée par le soulèvement de décembre 2010 et janvier 2011. Le film nous permet ainsi de relire le récit dominant de la révolution qui brosse le portrait de Mohamed Bouazizi en «jeune chômeur diplômé urbain, humilié par un agent de police, et non un homme dont la situation précaire résulte en grande partie de la crise du secteur agricole», comme le révèle Mathilde Fautras qui a soutenu une thèse, sous la direction de Habib Ayeb, sur «les appropriations foncières à Regueb», dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

On notera que c’est le quatrième documentaire de Habib Ayeb, après «Sur les bords du Nil, l’eau en partage», «Fellahin» (Paysans) et «Gabès labess» (Tout va bien à Gabès). Dans tous ces films, un constat s’impose : il faut une réforme agraire pour concéder aux paysans leur droit à la terre et à la démocratie. Mais avant d’aller à la rencontre du public des festivals, c’est d’abord en tant qu’académicien que le réalisateur s’est penché sur la condition paysanne. Car Habib Ayeb est d’abord géographe et enseignant-chercheur à l’Université Paris 8. C’est là qu’il a soutenu sa thèse sur la «géopolitique des grands travaux d’aménagement hydrauliques de la vallée du Nil», sous la direction d’un certain Yves Lacoste. Celui-là même qui chamboula la discipline en interpelant ses condisciples sur les véritables enjeux de pouvoir inscrits dans l’espace. Pour le fondateur de la revue Hérodote, il ne s’agit plus tant de «dessiner la terre» que de ressortir les situations géopolitiques locales, en tenant compte de la représentation que s’en font les populations.

Sur la ligne de partage des eaux, Ayeb nous apprend, justement, que la politique spatiale révèle la dépossession des fellahin et la lutte qui en découle pour l’accès aux ressources. Du Nil bleu à l’oasis de Gabès, son travail d’arpentage et de cartographie du monde rural remonte la mémoire des spoliations coloniales et néocoloniales pour redescendre en amont vers les bouleversements sociaux et politiques récents. Ce cheminement nourrit un projet, nous semble-t-il, important parce qu’il contribue, à sa manière, à faire entendre ces «voix inaudibles» et à défaire la subalternéité des paysans. On connait le débat sur l’idée que les subalternes sont une sorte d’auteur et d’acteur collectif doté de conscience de soi, qui a permis au mouvement des études subalternes de distinguer les subalternes de leur représentation par l’impérialisme. Et à la question «les subalternes peuvent-ils parler ?», Habib Ayeb ne craint pas de répondre par l’affirmative en soulignant «l’ingéniosité des paysans et leur fort sens de l’analyse des défaillances des politiques de développement rural en Égypte et en Tunisie».

Car la question n’est pas tant de prouver que les paysans peuvent parler que de montrer que leurs voix ne sont pas entendues par l’institution. Ces paroles, qui sont des lettres envoyées à un destinataire historiquement assourdi, Habib Ayeb nous les transmet en pratiquant la «destinerrance», c’est à dire en «réécrivant les bonnes adresses dans le service postal de l’Histoire», comme l’expliquait plus clairement Gayatri Chakravorty Spivak, lors d’une conférence donnée à la Foire du Livre de Tunis en mars 2017. En d’autres termes, «nous devons transformer le passé en poésie du futur. En embrassant ceux qui soi-disant ne nous parlaient pas, et en transformant leur repliement sur soi en un mouvement vers nous-mêmes, nous créons une modernité qui n’est pas centrée sur le passé. Comme notre propre modernité, qui ne nous est pas adressée aujourd’hui non plus», conclut la théoricienne des Subaltern Studies.

En attendant sa sortie nationale, «Couscous : les graines de la dignité» sera projeté ce soir au cinéma Les Alizés, à Bron, en France, en présence du réalisateur.

*On rappellera, en l’occurrence, que «Le Fil» de Mehdi Ben Attia, sorti et projeté en France en avril 2011, et «La Vie d’Adèle» d’Abdellatif Kechiche, Palme d’Or du Festival de Cannes 2013, sont toujours censurés en Tunisie.

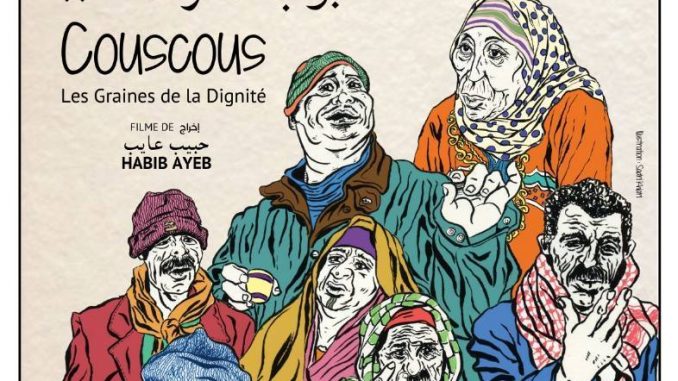

L’affiche du film a été réalisée par Sadri Kiari, dessinateur, militant et chercheur.

Source : https://blogs.mediapart.fr/

Poster un Commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.