LES PALMIERS BLESSÉS OU L’HISTOIRE EN QUESTIONS

Par Noura BORSALI – 14 octobre 2010

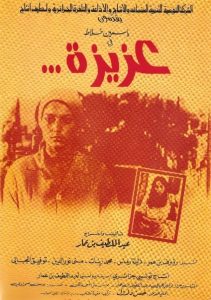

Après Une simple histoire (1970), Sejnane (1974), Aziza (1980), Le Chant de la noria (2001), Abdellatif Ben Ammar vient de réaliser un nouveau film intitulé Les Palmiers blessés, dont l’avant-première a eu lieu à Tunis en juillet (2010) et à Alger le 12 octobre dernier, et qui a été sélectionné pour représenter la Tunisie aux Journées Cinématographiques de Carthage 2010 (23-31 octobre). Neuf années se sont écoulées depuis son dernier film, Le Chant de la Noria réalisé en 2001. A. Ben Ammar explique ce laps de temps par la difficulté de faire des films en Tunisie et par les grands moyens que cela nécessite (voir entretien avec le réalisateur). Sa rencontre avec la productrice et réalisatrice algérienne Nadia Cherabi a été très importante, nous confie-t-il, puisqu’elle a donné naissance à ce film, qui est donc une production tuniso-algérienne. Les Palmiers blessés a été tourné durant huit semaines dans la région de Bizerte, théâtre du conflit politico-militaire qui opposa la France à la Tunisie durant l’été 1961 « et qui est aujourd’hui pratiquement oublié ». Travail de mémoire ? Non, nous dit Abdellatif Ben Ammar qui se défend de faire œuvre d’historien. Le cinéma est avant tout un travail artistique mais certes porteur d’un message. Abdellatif Ben Ammar, à travers le personnage d’une jeune, joué superbement par Leila Ouaz (grande révélation du film), est à la recherche de la vérité historique. Cette vérité concerne tous ces milliers de volontaires patriotes qui se sont mobilisés pour cette guerre au risque de leur vie. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Personne ne nous le dira. Archives manquantes, dispersées, désordonnées, enfouies dans des espaces oubliés. Que reste-t-il de cette guerre, en dépit de la commémoration le 15 octobre de chaque année de l’évacuation de Bizerte ? Sinon les souvenirs de ceux qui l’ont vécue et leurs souffrances. 12 000 victimes lors d’une bataille d’une violence inouïe qui n’aura duré que près de 90 heures (19-23 juillet 1961). Le film est, en ce sens, une réhabilitation de la mémoire d’une ville et d’un pays envoyée aux oubliettes.

Mais 1961 n’est pas la seule date en question. Abdellatif Ben Ammar a cherché à évoquer des événements aussi tragiques, comme la guerre du Golfe de 1991 et le terrorisme en Algérie (1991 et années suivantes) ayant fait plus de 100 000 victimes. Pourquoi cette alternance de deux époques : le passé et le présent ? Est-ce une manière de dire que l’histoire est un perpétuel recommencement ? Ou est-il plutôt question de renouer un lien plus fort entre les générations pour que toute distance entre elles s’estompe et que s’opère une continuité historique ô combien importante pour l’identité d’un pays ? Chama, dans sa quête de la vérité quant à la mort de son père, n’a que trente ans. Elle est née – simple hasard ou étrange coïncidence ? – en 1961, date de la guerre de Bizerte et de la perte du père dont plus personne ne se souvient en dehors de sa famille. Un message fort envoyé aux jeunes face à l’amnésie historique dans laquelle ils vivent : l’histoire forge l’identité d’une nation et cimente une société. Mais aussi à tous, jeunes et moins jeunes : l’histoire collective n’est que le résultat d’une accumulation d’histoires individuelles. Le lien est fort et indissociable. Une manière de rompre avec cette conception officielle de l’histoire qui voudrait que ce soient les grands de ce monde qui fassent l’histoire.

Le film, à travers le personnage de Hechmi Abbès, un intellectuel imposteur, tient à dénoncer ceux qui falsifient et instrumentalisent l’histoire. Il pose aussi l’épineuse question de l’absence d’archives, dont Abdellatif Ben Ammar soulignera la difficulté rencontrée pour se procurer quelques images réelles de notre histoire. Le recours aux archives internationales pour décrire nos réalités nationales montre toute l’acuité de la question.

Mais le film, en superposant diverses histoires, tendrait à noyer celle qui est, qu’on le veuille ou non, au centre du film : la recherche de la vérité sur la mort d’un volontaire de la guerre de Bizerte. D’autant que l’Algérie, que l’auteur du film inscrit dans le récit filmique par la présence du couple algérien en exil à Bizerte, n’est que simplement évoquée. Au lecteur d’imaginer les souffrances de toute une population du fait du terrorisme. Le lien tel que conçu est, avouons-le, forcé et quelque peu superficiel.

Abdellatif Ben Ammar a tenu à cette occasion à rendre hommage à ses amis artistes liés au musicien algérien dans une scène, éblouissante cinématographiquement, mais qui demeure rattachée artificiellement à l’intrigue. Le message devient diffus. Le spectateur s’y perd. Pourquoi vouloir dire tout dans un seul film ? C’est un peu le grand reproche que l’on fait souvent au cinéma en Tunisie.

En dehors du montage qui coupe brusquement quelques scènes et du jeu quelque peu artificiel de Naji Najah, les soucis esthétiques de Abdellatif Ben Ammar sont bien là et confèrent au film une beauté incontestable par l’esthétique de l’image par la musique qui adoucit le film. Abdellatif Ben Ammar usera de moyens comme de larges cadrages et de gros plans en mouvement pour dire tantôt la solitude des personnages, tantôt « la violente tendresse des innocents en quête de vérité » mais aussi de bonheur. Le rythme saccadé des images d’archives montre bien la violence des guerres dévastatrices. Et Bizerte filmée avec lenteur par des journées d’hiver caressées par une brise marine annonce, dès le début du filme, sa tragédie passée (ses milliers de morts) et présente (sa mémoire oubliée). Le film, en dehors des scènes extérieures, est basé sur un jeu d’ombre et de lumière. L’intérieur vit plutôt dans une sorte de pénombre qui renforce la solitude des personnages à la recherche de repères. Tout est basé sur l’émotion rendue et suscitée par cette voix off qui nous interpelle et aussi par cette musique douce de l’Algérien Farid Aouameur. Certains y verront une sensibilité à fleur de peau. Après tout le cinéma n’est-il pas émotion ?

ENTRETIEN AVEC ABDELLATIF BEN AMMAR : «Désormais le monde arabe a décidé d’être amnésique»

Entretien conduit par Noura BORSALI

L’histoire comme sujet vous a-t-il été dicté par tout ce mouvement de relecture de l’histoire qu’a connu notre pays, tant au niveau de la presse et de l’édition qu’au niveau des recherches universitaires, en fait par cette recherche de la mémoire collective ?

- Mon intérêt pour l’histoire vient de mes lectures de dossiers, de périodiques et d’ouvrages ayant trait à l’histoire. Autant, sur le plan de l’écrit il y a un intérêt pour l’histoire, autant sur celui de l’audiovisuel il y a comme un refus de considérer l’histoire comme un propos sur lequel il faut réfléchir. J’avais ressenti le besoin de participer au débat sur la question du passé, d’autant que les générations d’aujourd’hui montrent une méconnaissance totale de l’histoire du pays. D’ailleurs, dans mes discussions avec des cinéastes arabes, il ressortait l’idée que désormais le monde arabe a décidé d’être amnésique. Mais en m’y intéressant, je ne voulais pas replonger dans l’histoire vu sa grande richesse qui peut nous conduire vers des sujets extraordinaires mais différents. J’ai initié le débat en posant la question : est-ce que l’histoire importe ? Et si oui, a-t-elle été écrite correctement ? A-t-elle été l’objet d’une démarche scientifique ? Ou a-t-elle été victime d’une amnésie historique ?

Pourquoi le choix de la guerre de Bizerte ?

- J’ai choisi cet événement historique parce qu’il soulève, pour moi, un certain nombre de questions. La guerre était-elle inéluctable ? N’aurait-on pas pu l’éviter ? D’autre part, je voulais pallier à cet oubli de ce volontaire, de ce patriote porté par un idéal pour défendre son pays. C’est un profil devenu indéfinissable. La guerre de Bizerte, qui était le dernier fait d’armes, a prouvé que les Tunisiens voulaient aller jusqu’au bout pour récupérer une partie de leur pays en payant très cher de leur vie. C’est donc un passé douloureux, récent encore dans la mémoire vive de ceux qui ont vécu cet événement, avec tout le côté émotionnel que cela suscite. J’ai constaté que la mémoire populaire est plus riche d’anecdotes, de sentiments, de douleurs… Je voulais décrire cette souffrance. Beaucoup de documents existent sur cet événement : sur le rôle de Bourguiba, sur celui de l’armée etc… Mais la question des volontaires n’apparaissait pas. Et pourtant il y en avait. Je me suis donc intéressé au simple citoyen à qui on a demandé de faire volontairement acte de bravoure et qui finit victime vu les moyens supérieurs de l’attaquant. On a trahi leur mémoire par l’oubli. D’autre part, raconter un film, c’est dur. Il faut que les spectateurs se projettent dans les personnages. C’est pourquoi il me fallait un personnage, porte-parole de ce désarroi des générations d’aujourd’hui. J’ai choisi Bizerte en 1991, ce qui correspondait à 30 ans de commémoration de cette guerre. Chama ne pouvait avoir plus de trente ans à cette date. Âge idéal de prise de conscience et d’interrogation. Cela correspondait donc à janvier 1991, qui a connu deux événements majeurs à mes yeux : la guerre du Golfe qui a installé le malentendu civilisationnel du XXIème siècle et créé une méfiance à l’égard de l’autre et le repli sur soi, et une guerre fratricide dans un pays voisin – l’Algérie – et qui a impliqué une violence extrême, l’exil et la solitude des intellectuels avec une remise en question totale. Tout plaidait donc pour que 1991 soit le présent du siècle. La voix off de la fille ne porte pas sur 1991 seulement, mais exprime aussi le désarroi de la génération d’aujourd’hui quand elle est spectatrice. L’intérêt se situait à l’échelle des interrogations que l’on se pose en prenant comme exemple l’année 1991. La réflexion de Chama est donc celle d’aujourd’hui.

Dans votre film, on voit la guerre de Bizerte à travers les archives, et la narration et la guerre du Golfe à travers les images télévisées, mais on ne voit nullement – par l’image, j’entends – le terrorisme en Algérie qui a causé plus de 100 000 morts.

- C’est une guerre fratricide très douloureuse. Je n’ai pas besoin d’avoir des images prouvant cela. Et il me suffit de voir un musicien algérien en train de marcher à Bizerte, un exilé, pour dire toute la peur, toute la solitude et le danger qui l’entourent. Je n’ai pas besoin de montrer des images de cette violence de la bêtise humaine qui a fait que des artistes, des journalistes… sont morts. J’ai choisi de filmer après l’acte et non l’acte lui-même. Dans ce cas, c’est le résultat de la guerre qui m’intéresse. De la même manière, j’ai montré les images de la destruction de Bagdad et je l’ai symbolisée par ce regard innocent. Je n’aime pas la banalisation de la violence par les images.

Des spectateurs ont été émus par les photos d’archives sur la guerre de Bizerte qu’ils ne connaissaient pas.

- C’était en effet inédit. C’est le résultat d’une recherche. Je voulais leur montrer la guerre de Bizerte dans sa vérité : quelques instants de lutte avec ses morts qui étaient nombreux.

On vous a reproché par contre de n’avoir à aucun moment désigné la France.

- L’armée française était là. J’ai montré les parachutistes, les porte-avions français etc… Ils ont tort d’attendre de moi que je leur dise qu’il s’agit de la France. Mon film n’est pas un document d’histoire. J’utilise l’histoire pour provoquer l’émotion et en même temps le désir de comprendre et la prise de conscience. Est-ce que ces images les ont assez remués pour qu’ils aillent chercher plus ailleurs ? Qu’ils interpellent leurs parents, leurs enseignants. Moi, je me limite à poser un problème qui est le suivant : si l’histoire est importante, respectons-là. Et que certains arrêtent de la falsifier.

Vous avez montré Bourguiba à la télévision, mais sans voix. Était-ce un choix délibéré ?

- Chama à la recherche d’archives en a trouvé quelques-unes. La projection de ce document, enfin trouvé grâce à des gens conscients de l’importance de ces archives, a eu lieu dans un atelier de soudeur. La question que je voulais poser concernait les détenteurs de ces documents. Ce sont des personnes et non des institutions. Un chercheur qui voudrait en savoir davantage, à qui devrait-il s’adresser ? À la Bibliothèque nationale ? Il n’y a rien. À la TAP ? Quelques archives existent, mais elles ne sont pas classées.

Vous vous êtes donc adressé à l’INA en France.

- L’INA détient beaucoup d’archives qui sont classées, répertoriées et mises à la disposition des chercheurs. Pour moi, cinéaste et producteur privé, le prix des images dépassait mes moyens. En Tunisie, il existe une difficulté réelle pour trouver des images d’archives. Et au cas où elles existeraient à l’agence TAP, à l’ex-SATPEC ou à la Bibliothèque nationale, il est extrêmement difficile de les ramasser. Nous savons que tout a été filmé. Que sont devenus ces documents ? Je n’en sais rien. Regardez le documentaire diffusé sur Arte sur la 2ème guerre mondiale, il est d’une richesse extraordinaire. Lorsque les Américains ont fini par vaincre le Japon, ils ont transporté tous les documents filmiques du Japon à San Francisco. Aujourd’hui, tout est disponible pour tout le monde. Pour écrire sur la guerre de Bizerte, j’ai travaillé avec des historiens. Et il me fallait des images particulières. Je suis persuadé que les images sur notre histoire permettraient aux jeunes d’aujourd’hui de les sensibiliser à la logique des référents de leur pays et de les aider à mieux s’identifier à ce dernier. On est désormais amnésique.

Votre film est beaucoup plus une recherche d’une vérité historique qu’un travail sur la mémoire ?

- Oui, il s’agit de revenir à l’idée que la vérité historique est importante pour les générations présentes. L’histoire ne se résume pas simplement à quelques informations sur la durée de la guerre ou sur ses motivations. Il n’existe aucune liste des martyrs. D’où viennent-ils ? Quel âge ont-ils ? etc… Rappelons que la guerre de Bizerte a fait 12 000 morts en quelques jours. Ce travail sur la mémoire permettrait de mieux expliquer politiquement les événements à travers les noms, les origines etc…

En regardant votre film, j’ai beaucoup pensé à Brecht et à sa célèbre phrase dans Mère Courage qui s’est écriée un jour au visage du maréchal : «L’histoire, c’est le jour où ma fille a été blessée au front», pour dire que c’est le peuple qui fait l’histoire et qui la subit. L’histoire ne se limite pas à celle des grands et à leurs conquêtes. C’est un peu cette conception que vous vouliez rendre dans votre film.

- Oui, tout à fait. Les vainqueurs ont écrit l’histoire comme des faits d’armes, de conquêtes, de batailles etc… Il est vrai que l’histoire est aussi celle des peuples, des mouvements socio-culturels, de la science… Les historiens disent qu’il faut ré-écrire l’histoire mais au niveau humain.

Il y a dans votre film un souci esthétique évident (la qualité de l’image par exemple), même si le montage de quelques scènes nous indispose parfois.

- J’ai opté pour une image douce, pluvieuse et caressée par la brise. Je voulais qu’elle contraste avec une Méditerranée toujours ensoleillée, moite…

Oui, on le voit bien à travers le choix de la musique, qui est plutôt douce en dépit de la violence de certaines scènes dans le film.

- La musique est pour moi un élément fondamental dans la lecture de l’image. On ne l’entend pas. Vous ne pourrez pas répéter la musique d’un plan X. Elle émane du plan et est un ensemble de sonorités faites pour le plan. On l’a travaillée séquence par séquence.

Pour la prestation des acteurs, Leila Ouaz est, sans conteste, la révélation du film.

- C’est ma fierté. Quand l’occasion de rencontrer Leila s’est présentée à moi, j’ai vite compris que j’avais face à moi un matériau riche et que je pouvais compter sur elle et sur son désir de se jeter à l’eau.

Par contre, le jeu de Naji Najah a été plutôt théâtral, joué avec artifice. Il déclamait ses répliques. On se croirait sur les planches d’un théâtre. C’est un jeu différent de celui de Leila ou encore des Algériens Hassen Kachache et Rym Takoucht.

- Naji Najah, je l’ai déterré. Il a renoncé depuis quelques années à son métier de comédien pour en faire un autre sans aucun lien avec le cinéma. Un jour, il reçoit un coup de fil : «Tu as un rôle dans un film». Subitement, son passé de comédien lui revient et il accepte de revenir. Je ne conçois pas le cinéma comme un travail harassant. Mon plaisir d’auteur c’est de rappeler à Najah son rôle de comédien de théâtre. Je le lui ai concédé, je l’avoue, par respect, par amitié pour le tragique d’un acteur.

D’où l’hommage que vous rendez dans votre film à quelques artistes que l’on voit à l’écran.

- C’est exactement la même chose. J’avais envie de voir Njah Mahdaoui, Ouled Ahmed, Nouri Bouzid, Hamadi Ben Saad etc… pour dire qu’ils sont de redoutables créateurs. J’ai fait cette petite scène où ils jouent de la musique.

C’est une scène très réussie esthétiquement et de ce fait elle a été applaudie par le public.

- C’est un plaisir que je me suis donné. La leçon que j’ai reçue de mes maîtres est celle qui consiste à ne pas travailler sur le cerveau mais sur l’émotion, avec ses tripes. Si le cinéma est émotion, la musique est, comme vous le savez, le langage universel de l’émotion. Voilà pourquoi dans un film sur la guerre de Bizerte et sur les événements de l’année 1991, je rends hommage à mes amis tout en les montrant symboliquement comme de véritables créateurs allant vers les cieux. Ils se sont bien prêtés au jeu que je leur ai suggéré.

Il y a, dans le film, un jeu sur l’ombre et la lumière. L’intérieur c’est souvent une pénombre, même si elle est éclairée avec des bougies…

- Tous les plaisirs de l’instant sont dans l’heure magique, l’heure tranquille. Toutes nos images sont commanditées par une vision extérieure : c’est une image de moiteur, de contraste, de violence du soleil. La lumière est douce. Je ne voulais pas perturber le regard de la fille par un élément extérieur. J’ai filmé dans la douceur au point qu’il y a des images qui sont devenues presque floues à l’avant. J’ai en fait beaucoup travaillé sur le choix de la lumière. Voilà pourquoi mes images extérieures et intérieures se sont inscrites dans cette douceur.

Pourquoi avoir expliqué le titre du film et ne pas avoir laissé libre cours à l’imagination du spectateur ?

- C’est la voie tracée par Chama. Et je voulais le dire.

Dans vos films Aziza, Une si simple histoire etc.., la femme est toujours au centre de l’intrigue.

- Je ne peux pas imaginer mes personnages autres que féminins. Je veux dénoncer ces rapports de forces qui régissent nos sociétés. Par ailleurs, les femmes ont quelque chose d’insondable et d’infini.

Il semble que la durée initiale du film était de trois heures.

- Oui, parce qu’au départ on avait pensé à la télévision. Mais la TV tunisienne a refusé. Alors, j’ai dû aller à la logique du cinéma et supprimer donc plusieurs scènes.

Vous avez réalisé, en 1999, un documentaire sur Farhat Hached. Il a été projeté une fois à la télévision et il a disparu. Pourtant c’est le seul document audio-visuel qui existe sur le leader syndicaliste tunisien.

- Il faudrait peut-être poser la question aux décideurs. C’était pour commémorer l’anniversaire du 5 décembre (date de l’assassinat de Hached) que le ministère de l’Information m’a demandé de faire le film. La télévision l’a en effet diffusé une fois à cette date-anniversaire. Au moment du tournage, on a interviewé des gens sur la personnalité du film et la majorité ne connaissait pas Farhat Hached, en dehors de quelques personnes âgées. Cette amnésie orchestrée me gêne.

Fin de l’entretien (14 octobre 2010)

Né en 1943 à Tunis, ancien du lycée Alaoui.

Après des études supérieures scientifiques, il s’oriente vers le cinéma et obtient en 1965 un diplôme en prises de vues à l’Institut des Hautes études cinématographiques (IDHEC) de Paris. À son retour en Tunisie, il est engagé par la SATPEC comme opérateur, il commence à tourner des courts-métrages et à assister des réalisateurs tunisiens et étrangers. En 1969, il réalise son premier long-métrage, «Une si simple histoire».

Réalisateur et scénariste

Longs-métrages :

1970 – UNE SI SIMPLE HISTOIRE (Tuniso-espagnol)

- Tanit de Bronze aux J.C.C de Carthage en 1970

- Sélection Officielle au Festival de Cannes 1971

1974 – SEJNANE (Tunisien)

- Tanit d’Argent aux J.C.C de Carthage en 1974

- Grand Prix du Jury au Festival de Ouagadougou

- Prix Spécial du Jury au Festival de Karlovy-Vary

- Grand Prix de la Critique au Festival International des pays francophones à Genève en 1975

- Mention Spéciale de la Viennale de Vienne en 1976

1980 – AZIZA (Tuniso-algéro-français)

- Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateur à Cannes

- 1er Prix d’interprétation féminine au Festival de Tachkent en Union Soviétique

- Grand Prix Spécial du Jury du Festival International de Karlovy-Vary

- Tanit d’Or aux J.C.C de Carthage

- Prix Spécial du Jury pour la meilleure qualité technique du film africain au Festival de Ouagadougou

- Grand Prix du OCIC à Rome

- Prix Spécial d’OPIC à Berlin

- Sélectionné au Festival de Toronto 1982

2001 – LE CHANT DE LA NORIA (Tuniso-français)

- Compétition officielle à la Biennale de Paris IMA

- FFM à Montréal, section Horizon africains

- Prix d’interprétation féminine, Khouribga, Maroc

- Prix du scénario et prix de la mise en scène au Festival International d’Alexandrie

2002 : Quatre pas sur les nuages (Feuilleton TV)

- Un feuilleton de quatre épisodes pour la télévision tunisienne

Courts-métrages et documentaires

- 1966 : 2 + 2 = 5 (court-métrage avec Hassen Daldoul et Mustapha Fersi)

- 1967 : Le Cerveau (court-métrage)

- 1967 : Opération yeux (court-métrage)

- 1968 : L’Espérance (court-métrage)

- 1971 : Sur les traces de Baal (court-métrage)

- 1975 : Sadiki (court-métrage).

- 1984 : Kairouan, film documentaire sur l’héritage de la civilisation islamique et la nécessité de restaurer la grande Mosquée de Kairouan.

- 1988 : Avenir devenir des femmes tunisiennes, film documentaire sur la femme tunisienne dans sa lutte pour conquérir son droit à l’existence.

- 1999 : Farhat Hached, film documentaire sur l’histoire et la vie du syndicaliste Farhat Hached.

- 2004 : Habib Bourguiba, film documentaire sur la vie du leader Habib Bourguiba.

Assistant-réalisateur

- 1968 : Follow me, (long-métrage de Roberto Cavalloni)

- 1968 : Justine, (long-métrage de Joseph Strick)

- 1970 : Biribi, (long-métrage de Daniel Moosmann)

- 1971 : Rebel Jesus, (long-métrage de Larry Buchanan)

- 1975 : Les Magiciens, (long-métrage de Claude Chabrol)

- 1975 : Le Messie, (long-métrage de Roberto Rossellini)

- 1976 : Jésus de Nazareth, (long-métrage de Franco Zeffirelli)

Opérateur

- 1965-1968 : Actualités tunisiennes

- 1965 : Octobre 65, de Hassen Daldoul

- 1966 : Les Aventuriers, de Robert Enrico (assistant-opérateur)

- 1967 : Indomptable Angélique, de Bernard Borderie (assistant-opérateur)

- 1972 : Les Grand-mères, pour la télévision canadienne

- 1973 : Confession d’un cannibale, de Moncef Ben Mrad

FICHE ARTISTIQUE

Interprétation :

- Leila Ouaz : Chama

- Néji Nejah : Hechmi Abbes

- Hassen Kechache : Noureddine

- Rym Takoucht : Nabila

- Jawher Basti : Khalil

- Aida Guechoud : Saïda

Acteurs :

- Dalila Meftahi

- Yassine Khetita

- Slah Msaddek

- Taoufik El Behi

- Fethi Mselmani

- Salah ben Youssef

- Fethi Akkari

- Taoufik El Bahri

- Ridha Boukadida

Invités d’honneur :

- Nouri Bouzid

- Nja Mehdaoui

- Hammadi Ben Saâd

- Shgaier Ouled Ahmed

- Khaled Tébourbi

- Lassaâd Ben Abdallah

Participation exceptionnelle :

- Rachid Tarrès

- Larbi Zekal

- Aissa Harrath

- Slim Mahfoudh

FICHE TECHNIQUE

- Année : 2010

- Durée : 1H46 mn

- Format : 35 mm couleur – Dolby 5.1

- Scénario et dialogues : Abdellatif Ben Ammar

- Musique : Farid Aouameur

- Chant et paroles : Aida Niati

- Directeur de la photographie : Christophe Paturange

- Ingénieur du son : Faouzi Thabet

- Chef décorateur : Taoufik El Béhi

- Montage : Arbi Ben Ali

- 1er assistant réalisateur : Mosleh kraiem

- Maquillage : Hager Bouhawala

- Costumes : Nedra Gribaâ

- Mixage : Gérard Rousseau

- Directeur de production : Mimoun Mahbouli

- Producteurs exécutifs : Sidi Ali Mazif (Algérie), Chiheb Aoun (Tunisie)

- Producteur délégué : Abdelaziz Ben Mlouka

- Une coproduction Tunisie – Algérie

- Dumar Films – CTV Services – Procom International

NOTE D’INTENTION

- Le film est la quête initiatique de Chama, jeune femme tunisienne d’aujourd’hui.

Les jeunes générations manquent de repères et de référents.

À force d’avoir minimisé l’importance de l’Histoire, il est de plus en plus difficile pour la jeune de pouvoir se projeter dans les sociétés de demain.

Chama symbolise cette quête simple, nécessaire et courageuse de vérité. S’appuyant sur sa douloureuse enquête sur la mort de son père durant la fameuse guerre de Bizerte en 1961, le film décrit cette éternelle recherche de sens et de vérité historique.

En opposition avec la malhonnêteté et le manque de courage de certains historiens qui déforment la réalité des faits à des fins personnelles, le film met au grand jour l’héroïsme ordinaire et simple d’une jeune femme qui tentera par tous les moyens de savoir d’où elle vient pour mieux se projeter dans l’avenir.

«Les Palmiers blessés» trouvera donc ses tonalités dans le paysage venteux et froid de la ville de Bizerte, où la mer dicte sa palette de couleurs à une ville qui garde encore les traces des guerres passées.

La jetée de Bizerte et sa longue promenade le long de la mer, son architecture qui allie les deux rives de la méditerrané, le froid de l’hiver et la nature environnante seront l’écrin de ce solitaire et douloureux parcours initiatique.

Une protagoniste issue du peuple, sensible et intelligente, belle mais ne le sachant pas. Son courage va au fur et à mesure illuminer ses traits. Elle s’inscrit dans la lignée de ces héroïnes du 7ème Art ancrées dans un cinéma humaniste et social.

Une musique chargée d’émotion qui se fera l’écho de la tristesse de l’exil celle de Nourredine, musicien algérien en exil, celle de Chama en exil de son passé…

Des cadrages larges et fixes pour établir la distance et amplifier la solitude des personnages. Des gros plans en mouvement et fureteurs, des regards apeurés, pour saisir la violente tendresse des innocents en quête du bonheur simple et de la vérité.

Une voix off pour appuyer les émotions retenues.

En contrepoint, les images d’archives, froides, hâtives et saccadées montrant la violence des guerres dévastatrices.

Synopsis :

- Bizerte, hiver de l’année 1991.

La1ère guerre d’Irak se prépare dans la tension internationale.

Un écrivain tunisien confie la dactylographie d’un manuscrit autobiographique à une jeune fille, Chama, à la recherche d’emploi.

À la faveur du contenu du livre, la jeune Chama ressent le besoin de plonger encore plus dans les évènements de la guerre de Bizerte, d’autant plus que son père, patriote volontaire, y perdit la vie… Elle découvrira…

Au gré des rencontres, Chama fera la connaissance des vieux militants et camarades de son père, témoins aigris par le temps, las de taire la vérité sur les évènements enfouis dans leur mémoire.

Elle se liera aussi d’amitié avec le mari de son amie Nabila, Noureddine, musicien algérien désabusé et lucide à la fois, qui a décidé de se réfugier en Tunisie.

À travers la dactylographie du manuscrit du vieux romancier, elle découvre petit à petit comment des «intellectuels» sans scrupules peuvent falsifier l’Histoire à des fins de pouvoir et d’honneurs immérités.

Mais, est-il suffisant de découvrir la vérité ?

La jeune femme, au risque de bousculer l’ordre des choses et enfreindre les tabous, dénonce la forfaiture et impose finalement une version de l’histoire plus proche de la vérité.

Poster un Commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.