Par Lotfi BEN KHELIFA – Le Temps du 27 septembre 2025

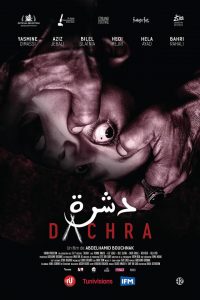

Depuis quelques années, le cinéma tunisien semble s’aventurer sur des territoires narratifs jusque-là peu explorés : le thriller, l’horreur et le fantastique. Ce virage s’est notamment illustré avec des réalisateurs comme Abdelhamid Bouchnak, qui a marqué les esprits par «Dachra» (2018), premier film d’horreur tunisien à succès, alliant traditions, folklore et suspense psychologique. Ce type de cinéma, audacieux et inattendu dans un paysage habitué aux drames sociaux ou aux comédies, a trouvé un public jeune et avide de nouveauté, prêt à découvrir une autre facette de la créativité tunisienne. Dans cette lignée s’inscrit aujourd’hui une nouvelle génération de cinéastes qui n’hésitent plus à plonger dans les zones d’ombre de l’âme humaine.

La sortie cette semaine dans nos salles du long-métrage : «Barzakh» du réalisateur tunisien Kays Mejri a été précédée par une projection de presse organisée récemment à la Cité de la Culture. Avant cette projection, le réalisateur, retenu au Canada où il réside, a adressé via une vidéo un petit mot de bienvenue au public signalant en plus qu’il s’agit d’une œuvre qui sort des sentiers battus de la création cinématographique. Une preuve que le cinéma tunisien à travers les nouvelles générations de réalisateurs aborde des genres encore très peu exploités. Le cinéma de genre est-il annoncé ?

De plus, «Barzakh» est un film indépendant produit par Fatma Nacer, l’actrice principale du film. Et bien que l’histoire racontée par le film soit en apparence simple et classique, elle prend des allures étranges, surréalistes, fantastiques, jusqu’à atteindre l’horreur représentée par le sang. Cela frôle le vampirisme quand il s’agit de vengeance. Il est question dans ce film de la vie et de la mort.

Les personnages sont dans un combat psychologique qui intervient constamment. Ils sont également entre la lumière et l’obscurité, la réalité et le rêve, l’éveil et le sommeil, la bonté et la méchanceté, la tyrannie et la vengeance.

Entre symbolisme et étrangeté

Kays Mejri, également auteur du scénario, privilégie les symboles et les effets de style. Les voix off rappellent que «de la lumière est née la vie», tandis que les prénoms des personnages portent une charge métaphorique forte : Farah incarne la lumière et la bonté, Mokhtar devient l’élu des forces obscures. L’ambiance se charge encore d’étrangeté lorsque le fond sonore prend la forme d’un dialogue radiophonique évoquant OVNI et mystères cosmiques.

Mais à trop vouloir surprendre et emprunter des chemins inattendus, le récit perd parfois en clarté, plongeant le spectateur dans une fable où la frontière entre le réel et l’imaginaire se brouille au point de diluer le message central.

Mais le message ne semble pas atteindre son objectif.

Car, à vouloir raconter une histoire autrement pour surprendre certes le spectateur, le film glisse dans l’étrangeté qui nous fait nous éloigner du cœur du sujet. On arrive à peine à suivre les détails de la fable, perdus entre la réalité des choses et leur contraire.

Le choix des genres fantastique et d’horreur était-il nécessaire pour arriver à atteindre l’objectif voulu ? Ou s’agissait-il de tenter d’exploiter un genre qui a déjà fait son entrée dans le cinéma tunisien avec des courts et des longs-métrages assez réussis. La question reste posée.

Et que dire du titre du film ? «Barzakh» signifie isthme, soit la limite qui ne permet pas à deux choses ou à deux corps de se rencontrer. Une autre explication indique qu’il s’agit d’une limite entre la vie et l’au-delà. Le film s’inscrivait-il dans cette recherche et cette explication ?

Une ouverture sur le monde

La question demeure : fallait-il vraiment convoquer l’horreur et le fantastique pour raconter cette histoire ? Ou bien s’agit-il d’un exercice visant à s’inscrire dans un courant déjà amorcé par d’autres cinéastes tunisiens, avec des courts et longs-métrages remarqués ? «Barzakh» interroge, divise peut-être, mais confirme surtout que la Tunisie ose expérimenter un cinéma de genre qui lui manquait.

Dans d’autres cinématographies, comme la Corée du Sud, le thriller est devenu un langage universel, exporté et reconnu. L’expérience tunisienne, encore fragile, pourrait suivre ce chemin en intégrant les spécificités culturelles locales – mythes, croyances, paysages, mémoire collective – et en les injectant dans une écriture visuelle moderne. Le public, curieux et avide de sensations, est déjà au rendez-vous. En définitive, qu’il séduise ou qu’il déroute, «Barzakh» illustre un mouvement plus large : celui d’un cinéma tunisien qui cherche à briser les frontières du réalisme pour explorer les frissons de l’âme et les ténèbres de l’imaginaire.

Si le thriller s’affirme, il pourrait bien devenir la nouvelle signature d’un 7° Art tunisien en pleine réinvention.

Lotfi BEN KHELIFA

Le Temps du 27 septembre 2025

Poster un Commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.